Ma chi era quella donna che a me sembrava già anziana e

forse non lo era e che

gne' na mastre anzegnáve?

(come un maestra indicava il da farsi?).

Era

Za’ Vetaléne (Vitalina Torricella 1915 -2007),

sansalvese purosangue, che a ripensarci oggi, senza ombra di

dubbio, può essere definita la prima vera "imprenditrice"

del nostro mare.

La sua storia è quella di una donna d'altri tempi, al passo

con i suoi tempi.

Figlia di

Valérie, così chiamavano Valerio

Torricella, capostipite di un' antica famiglia di

trainìre

(carrettieri), che possedeva nella sua scuderia anche uno

stallone per la riproduzione dei cavalli ed anche, ahimé, un

carro funebre, aveva sposato Michele Colecchia (

mastre

Mecchéle), palatese, falegname, che aveva

la

putéche (il laboratorio) in XIII Corso Garibaldi,

vicino alla caserma dei carabinieri

Donna molto energica, come del resto gli altri componenti

della sua famiglia d'origine,

Za’ Vetaléne

portava, come si suol dire, gonna e pantaloni e sapeva fare

di tutto: svolgeva il classico ruolo di mamma di famiglia,

come tante altre nostre nonne, e sapeva trasformarsi

all'occorrenza anche in artigiana, dando una mano al marito

in bottega. Era lei, ad esempio, a dipingere a mano

fiure

e fiurétte (disegni ornamentali di fiori grandi e

piccoli) sulle sponde

de le trajéne (dei carretti)

ed a richiesta, sopratutto sui carri per i buoi dei

casolani,

a 'rtrattà (a ritrarre)

Sant’Antonie

nghe lu purcàtte e la vaccarélle (Sant'Antonio con il

maialino e la mucca), piccoli ornamenti che a quei tempi

erano una specie di optional, paragonabili a quei portafoto

con la calamita che si appiccicavano sui cruscotti delle

automobili negli anni '60, raffiguranti San Cristoforo,

protettore degli automobilisti, su cui vi erano scritti:

"Vai piano. Sii prudente" o "Proteggi me e la mia famiglia".

Era anche donna molto generosa, così come suo marito

Michele, che nell'immediato dopoguerra ogni tanto le

riportava a casa dei poveri diavoli incontrati per caso,

offrendo loro un piatto di minestra ed un giaciglio, in un

angolo della bottega. Accolsero nella loro casa un pittore

di passaggio, di origini venete, un certo Sor Arturo, il

quale giunto a San Salvo trainando con sé una carriola, non

ripartì mai più, finendo il resto dei suoi giorni nel nostro

paese. Stessa ospitalità diedero a Giovanni, un falegname

napoletano, che fuggito di casa, dava una mano in bottega ad

un ignaro Michele. Fu proprio, lei,

Za' Vetaléne che

lo convinse di tornare dalla sua famiglia, quando un giorno

le si presentò in casa la moglie, che disperata lo cercava.

Era quindi donna di un mondo antico, forte e gentile.

Ma come le era saltato in mente, così all'improvviso, di

mettere quei casotti al mare, quando al mare non ci andava

ancora nessuno o quasi?

Il motivo è semplice e si ricollega ad una nuova mentalità

che negli anni '60, agli albori del boom economico italiano,

investì un po' ovunque il mondo degli artigiani, portandoli

a diventare imprenditori. E' il caso, ad esempio, di molti

frabbicatìure

(muratori), specialmente della vicina Vasto, che

jettarene

la cucchiére da mástre (abbandonarono la cazzuola) per

diventare noti

appaltatìure (titolari di imprese di

costruzione), oppure di molti calzolai che divennero

commercianti aprendo negozi di calzature.

Tornando ai casotti, a dire il vero, l'idea non era sua

,

ma del marito Michele.

Michele, infatti, che come già detto era originario di

Palata ed un po' come tutti i palatesi aveva l’occhio lungo,

era uomo ingegnoso e pieno di iniziative, così come i suoi

tre cugini, Antonio, Giuseppe e Nicolino Colecchia,

muratori, che si erano ficcati in testa di costruire palazzi

nell' ancora deserta marina, idea che si avvererà solo

qualche anno più tardi, quando l'impresa Colecchia ne

costruirà alcuni, tra cui i due dove oggi vi è il Bar Beat

Cafè.

Michele pensò: “Se i miei cugini, muratori, vogliono

costruire le case, io falegname, farò i casotti”.

Ne parlò in famiglia e dopo averne realizzati ben 13 durante

l'inverno, li portò l'estate successiva al mare.

Nacque così, alla marina, un altro "stabilimento balneare",

il secondo dopo quello di Emilio Del Villano.

In realtà più che di uno stabilimento balneare vero e

proprio (a quei tempi non si usava chiamarlo così, ma più

semplicemente

ha messe le casutte a lu muáre - ha

messo i casotti sulla spiaggia), si trattava di una

primitiva forma di attività a conduzione familiare, a cui

partecipavano anche i figli Lillino (Nicola), Venerina e

Beatrice, così come succedeva anche al bar di Emilio, in cui

gli davano una mano la giovane moglie Pina, marchigiana, suo

padre Antonio ed il cognato Donato Corrado, marito della

sorella Antonietta.

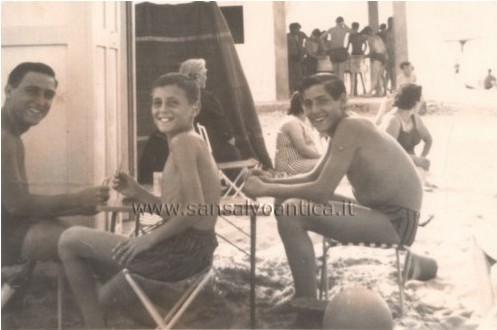

1967 - Zia Vitalina, al centro, in primo piano. Da sin.

i figli Beatrice, Lillino e Venerina

Erano quelli ancora i tempi in cui la famiglia, nella buona

e cattiva sorte, era sacra e solidale, così come l'amicizia,

e ci si dava a vicenda una mano.

Forse anche per questo motivo l'arrivo

de Za' Vetaléne

al mare, non turbò più di tanto i sonni di Zio Emilio Del

Villano, che l'accolse con amicizia. I due, infatti,

andavano perfettamente d'accordo anche perché tra loro non

c'era concorrenza alcuna, non essendovi nulla da spartire.

Le due attività, anzi, erano complementari e si integravano

perfettamente tra di loro: Zio Emilio aveva solo il bar e

vendeva le bibite;

Za' Vetaléne, invece, affittava

solo casotti, anche a potenziali clienti di Zio Emilio.

Il fatto, poi, che nessuno dei due affittasse gli

ombrelloni, perché all'epoca così si usava, contribuì a non

creare mai alcuna rivalità tra di loro. Ricordo che Zio

Emilio, l'unico ombrellone che aveva era quello della

pubblicità della Birra Peroni, che la sera rientrava dentro

il chioschetto.

Za' Vetaléne, invece, usava il suo,

personale, al pari dei suoi i clienti.

Insomma i nostri due primi pioneri del mare, andavano, come

si suol dire, d'amore e d'accordo, tant'è che Zio Emilio, al

mattino, con la sua 500 FIAT, spesso dava un passaggio alle

giovanissime Venerina e Beatrice, figlie di

Za' Vetaléne,

perché

Lélline, il figlio maschio, che aveva

comprato anch'egli una 500, era studente universitario a

Bologna ed era sempre fuori sede per motivi di studi.

Sullo sfondo il Bar di Zio Emilio con ragazzini che

giocano al bigliardino. In primo piano, da sin. Vitale

Checchia, Fernando Sparvieri e Franco Germani, figlio

del maestro Aldo, mentre giocano a "asse peja titte"

(asso piglia tutto)..

A sin. il casotto del Maestro Ugo Marzocchetti ed a

destra l'altro del maestro Aldo Germani. La ragazza in

prima fila al centro è Giuseppina Germani, figlia del

maestro Aldo, con due amiche.

Ma come funzionava lo stabilimento balneare di

Za'

Vetaléne?

Tutto funzionava all'incirca in questo modo: io, cioè Zia

Vitalina, ti affitto il casotto e tu ci metti dentro tutto

quello che vuoi. Puoi metterci dentro il tuo ombrellone,

le

costume (i costumi da bagno),

le sìggile a sdraje

(le sdraio),

li sìggilàlle (le sedioline dei

bambini),

lu tragnetèlle,

la pàlàlle e lu

rastrillìcce de le quatréle (il secchiello, la paletta

ed il rastrello dei bambini),

le pajàtte de le grusse e

piccirìlle (le pagliette degli adulti e dei piccoli),

lu materazzéne pe jè fa li bagne e

quàlle che

l'abbotte nghe lu péte (il materassino da mare e la

pompa per gonfiarlo con il piede),

li tamburrélle (i

tamburelli, gioco che tanto andava di moda a quei tempi

sulla spiaggia)... insomma ci puoi mettere dentro tutto

quello che vuoi e che ti può servire per il mare,

nghe

la cumudità (con la comodità, il vantaggio)

de ne

fa sàtte e sàprue (senza doverteli portare sotto e

sopra ogni giorno), come se ti fossi affittato uno chalet

sull'arenile.

Costo stagionale pacchetto completo: £. 20.000 a casotto. In

omaggio

nu banghètte (piccolo sedile in legno), che

però

l'ha da' 'rpusa' (lo devi restituire) a

la

féne de la staggiàune (a fine stagione balneare).

Zia Vitalina, dinanzi ad uno dei suoi casotti, seduta

sopra nu banghette. Dietro di lei, sulla porta

del casotto, la figlia Venerina.

Fu un successone. L' idea si rivelò vincente

Si presero un casotto tutti i signori del paese e non solo.

I loro nomi?

Do’ Marie, il medico, e

donna Lidie

Artese, coniugi,

don Peppine de Véte, altro medico

e

donna Aurore, coniugi anch'essi,

do’ Marie lu

farmaceste (don Mario Di Croce, il farmacista), il

maresciallo Rocco Di Biase, che comandava la stazione dei

carabinieri,

lu mèdeche Tille (dr. Tilli Goffredo),

il medico condotto (così si chiamava all'epoca l'ufficiale

sanitario),

do' Rolande la poste e

donna Marì

Labbrózze (don Rolando Cirese e sua moglie donna Maria

Labrozzi, coniugi anche loro, rispettivamente direttore ed

impiegata dell'ufficio postale),

donna Pije Artese,

appartenente ad una famiglia benestante sansalvese, le

sorelle nubili Delia e Milena Artese, appartenenti

a

chelle de don Pitre (famiglia di Don Pietro Artese),

Leone Balduzzi, commerciante in ascesa.

A questi se ne aggiunsero altri, provenienti da fuori, come

ad esempio un certo signor Bossi, industriale del nord (quel

certo, era molto usato già a quei tempi, quando non si

conosceva l'identità esatta della persona o non la si

conosceva bene), un certo signor Antonio Falciglia, cugino

di

Do' Marie Artese, che si diceva fosse un pezzo

grosso dell’Ufficio delle Imposte Dirette a livello

nazionale, che pare arrivasse addirittura in elicottero

atterrando a Vasto, ed un certo sig. Gino Peroni, riminese,

che nel '63 chiederà la prima licenza edilizia per

realizzare la prima palazzina condominiale su quel desolato

arenile (condominio Peroni), ultimando i lavori nel '68.

Insomma si presero un casotto tutta

la signuruáme (i

signori) del paese, più qualche pezzo grosso forestiero, che

elle ze maffejévene (che sulla spiaggia ostentavano

eleganza).

Il palazzo in costruzione sullo sfondo è stato il primo

edificio condominiale realizzato nella nascente San

Salvo Marina dal sig. Gino Peroni, riminese, che veniva

come turista al mare di San Salvo ed affittava i casotti

da Zia Vitalina. In primo piano il bar di Emilio Del

Villano ed a destra si intravedono alcuni casotti di zia

Vitalina.

L'idea si rivelò talmente proficua che l’anno appresso

Michele, sulle ali dell'entusiamo, durante l'inverno

successivo, ne costruì altri 7 di casotti. Ma questa volta,

purtroppo per lui, non aveva fatto bene i suoi calcoli:

li

signiure z’ave' finìute (i signori erano terminati) e

ave' 'rmise sole le cafìune (ed erano rimasti solo i

contadini) e così i suoi nuovi casotti rimasero

spéccie

(vuoti).

Per niente avvilito, ebbe un'idea: installarli nella vicina

marina di Petacciato, ma anche qui fece cilecca: era

chiù

la 'mpràse che la spàse (era più l'impresa che la

spesa), per cui l'anno dopo se li riportò a San Salvo,

sperando in un incremento demografico signorile.

Quei mosconi andavano a

ruba. I giovani facevano la colletta per farsi un giro su

quei pattini e fare un tuffo al largo. Spesso, tra il

disappunto di Za' Vetaléne, vi salivano sopra più

bagnanti del numero consentito, con qualcuno anche attaccato

dietro, e qualche altro che non sapeva neppure nuotare.

Chissà cosa avrebbe combinato

ancora a quei tempi il signor Michele se non avesse avuto,

per modo di dire, un freno, che erano un po' i suoi figli,

che avevano ben altre aspirazioni nella mente.

In una società che stava mutando, in cui tutti i giovani

cominciavano ad andare a scuola a Vasto per prendersi il

diploma, e si iniziavano ad intravvedere altri tipi di

occupazione, anche i suoi figli avevano ben altro per la

testa e non mostravano, così come tanti altri ragazzi

compaesani, molto entusiasmo nel continuare le attività dei

genitori.

Lilline, che poi diverrà professore universitario,

era studente, sua figlia Venerina faciave la majàre

(aveva aperto a casa uno dei primi laboratori per la

manifattura artigianale delle maglie), Beatrice, l'ultima,

era studentessa in ragioneria a Vasto ed aspirava ad entrare

a lavorare come impiegata, come poi avverrà, alla costruenda

SIV e giustamente... i figli, non avevano molta intenzione

di je' schumue' sanghe a lu mare (di andare al mare

per lavorare). Era meglio andarci solo pe fa' li bbagne

(era meglio andarci per fare i bagni, come normali

bagnanti).

Nonostante i suoi figli, a quanto pare, non credessero molto

nello sviluppo futuro di quella attività al mare, forse

anche a causa di una spiaggia quotidianamente quasi sempre

semideserta, il seme del balneatore, in loro, era stato però

piantato.

Oggi quello stabilimento

balneare, un tempo costituito da soli casotti, è ancora lì

ed è all'avanguardia: il suo nome è IL CORALLO ed è gestito

dagli eredi di Za'Vetaléne e Michele, fatta eccezione

per Lellino, il professore universitario, che vive a Milano.

Eh si! Sono davvero lontani i

tempi in cui al mare non ci andava nessuno o quasi e che Za'Vetaléne

affittava i casotti solo a li signìure (ai

signori), come se fossero dei piccoli chalet in legno, giù

al mare.

Ed a proposito di chalet, una volta successe pure nu

scialàtte (una piccola lite, parola dialettale

sansalvese forse derivante da siparietto o dall'inglese

"piccolo show").

Successe che una famiglia di signori ave' magnate nu

citràune (aveva mangiato il cocomero) e ave'

jttìte li scórcie (aveva buttato le buccie), dinanzi

al suo casotto.

“Ma chi sono questi zulu!", esclamò Lillino, con il suo

raffinato italiano, alla vista di quello spettacolo

indecente.

Apriti cielo. Non l'avesse mai detto.

Si sfiorò l’incidente diplomatico e non solo. Pare che il

cocomero se l’era mangiato una famiglia che si diceva

annoverasse tra le sue fila anche una famosa fattucchiera.

A nulla valsero le scuse e le suppliche de Za' Vetaléne.

Si temette addirittura per l’incolumità fisica del povero

Lillino, a cui, si dice, pare succedessero di notte ed alla

guida della sua auto, cose strane.

Erano davvero altri tempi quelli.

Tra il progresso e credenze popolari.

Tempi belli.

Irrepetibili, come la mia gioventù.